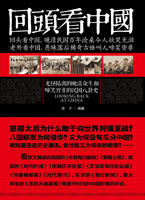

回头看中国(309032)

- 图书作者: 安子

- 出 版 社: 北方文艺出版社

- 版权提供: 北方文艺出版社

- 所在分类: 图书 > 人文社科 > 历史地理

- 上传时间: 2023-07-17

- 文件格式:

epub

(目前E920,N618火星版支持图书epub格式,下载升级包) -

纸版书价:

¥35书城价: ¥10.50

内容简介作者简介编辑推荐精彩书摘目录

美国著名的历史学家、最负盛名的中国问题观察家费正清这样评价:“列强未能‘分裂中国’的很大原因是由于中国的李鸿章善于巧妙地利用一个国家来牵制另一个国家。”英法联军攻进北京后,洗劫并焚烧了世界瑰宝——圆明园。进入皇宫的宫殿后,金银珠宝、古董玉器令他们眼花缭乱,不知道该拿什么,为了拿金子,而把银子丢了,为了拿镶有珠宝的时计和宝石,又把金子丢了,无价的瓷器和珐琅器,因为太大不能运走,竟被打碎。

当太平天国在南京最终垮台的时候,又一次令人难以置信的杀戮和掠夺,南京被人们铭记。曾国藩将军的弟弟曾国荃传令闭城,分段搜杀。三日夜,火光不绝,毙贼十余万人。尸体堆积得把长江江面都堵塞了。尸骨白似雪,野狗都很肥壮。

英军大举进攻广州,炮台守将与英军秘密商议:“你不放炮,我也不放炮,谁都不要放炮。我可以放六次空炮,给皇帝留个面子,然后各自走掉。”

安子,原名薛宁,作家协会会员,畅销书作家。曾就职于中国青年杂志社、中央电视台等。多年来致力于历史研究和人性探讨。出版有《门清大清》《唐前幕后》《跟蔡康永学说话》《命运对你另有安排》《恋爱决定女人的一生》等十余本畅销书。在《新京报》《中国女性》《女友》《女性天地》《扬子晚报》等报刊杂志开设多个专栏,被广大读者誉为当代女性的心灵导师。曾荣获《读者》最佳文章奖。笔耕不辍,硕果累累,在业内具有较高的知名度。

回头看中国,晚清民国百年沧桑令人欲哭无泪

老外看中国,愚昧落后稀奇古怪叫人啼笑皆非

光怪陆离的晚清众生相 啼笑皆非的民国八卦史

《回头看中国》编译者从中国国家图书馆、首都图书馆翻寻大量旧报刊,精选出一些内容,按照时间顺序或内容相近的顺序翻译和整理,参加资料翻译和整理工作的人员主要有安子、樊绍烈、薛国贤、谢如秀等人。为了增加本书的趣味性和可读性,编译者还搜集了清末和民国时期的一些旧照片,并为图片添加了文字说明,以飨读者。

简笔浮世绘

奕山祸国殃民的历史并未结束。17年后,1858年,他担任黑龙江将军,被俄国西伯利亚东部总督穆拉维约夫连骗带吓,5月28日和穆拉维约夫签订了《中俄瑷珲条约》。将黑龙江以北,外兴安岭以南,包括雅克萨城在内的64万平方公里中国领土,拱手让给俄国,仅留下江东64屯给中国人居住,乌苏里江以东地区则由中俄两国共管。俄国“从中国夺取了一块大小等于法德两国面积的领土和一条同多瑙河一样长的河流”——恩格斯

1860年10月8日星期一,戈登参观了被法军占领的圆明园(10天后被焚烧),他记道:你很难想象这座园林如何壮观,也无法设想法军将这个地方蹂躏到何等骇人的地步。皇帝龙座所在的宫殿一律镶着雕塑精巧的乌木。殿上陈设着各式各样的大镜子、钟表和装着木偶的八音盒,还有形形色色精美的瓷器、堆积如山的五彩丝绸与刺绣。这里的豪华与文明的气象完全与你在温莎宫所见的一模一样。……而法国人却以狂暴无比的手段把这一切摧毁了……他们用无数大车运走了大批丝绸,可还留下不少。他们还劫去了大量御藏的书籍和文件,其中包括布鲁斯的最后通牒以及清皇帝不愿接见夷人的诏谕;此外还有一部御藏的记载二千年事迹的中国史。

1860年12月10日,《纽约时报》刊登了一篇新闻专稿,记述了外国记者在广州看到的犯人行刑时的情景:“雪亮的钢刀闪过之后,罪犯的头会被刽子手踢到一个角落,而躯体被抛到另一个角落,鲜血同时从两处喷出。我们到来时,已处决了二十名凶犯,他们的血在人们的脚下流淌,流成一片可淹至人脚踝深的血坑,血坑里还混杂着死者的头发。据说一天处决三百人的情形多的是。”

1864年12月18日,《纽约时报》刊载《清军攻破天王府,忠王李秀成束手就擒》:天王府布置得非常华美,尽管它在南京城陷落的第二天就被烧毁了,但仍留下充分的证据证明它是何等富丽堂皇。天王的玉玺——总共三枚,也都被找到,现落到了曾国藩的手中。其中一枚用纯金打制,约重30磅。忠王李秀成在离城几英里外被一伙村民抓获,并被洋洋得意的村民带回南京。据说,当忠王判定这队人马无法全部逃脱时,坚持把自己的坐骑让给天王的儿子……年轻的王子逃走了,而忠王束手就擒。忠王现被关押在曾国藩帅部的一个小房间里,严加看守,但未受虐待。他被剃了头,但未上镣铐。……他正在撰写自传,同时等待北京的裁决……

英国使者马嘎尔尼在《出使中国》中这样描写大清百姓:“他们穿着小亚麻布或白洋布做的衣服,非常脏也很少洗。他们从来不用肥皂,很少用手绢,他们随地乱吐,用手擤鼻子,用袖子擦鼻涕,或把鼻涕抹到身边的任何东西上。我甚至看见过鞑靼人让仆人在他的脖子里找虱子,那东西咬得他难受!”

美国《芝加哥每日论坛报》在得到同治死亡的消息后,发表了一篇题为《英国与中国》的文章,文中写道:“同治皇帝统治着3亿多的庞大人口,远远超过大英帝国(包括所有殖民地)的2.8亿人口,两国人口相加,超过人类总人口的一半,这在人类历史前所未有,中英两国无可争议地成为世界上最大的国家。”

1875年7月6日,《纽约时报》发表了一则通讯:“在大清国,士,或称知识分子,通常都非常仇恨外国人,他们反对电报、铁路以及一切新鲜的东西。他们阅读的著作是孔夫子时代创作的……如果有任何其他知识的小舟敢于向他们靠近,他们就会咆哮不止,他们的心智就像清国妇女的小脚一样被挤压而萎缩。”

1877年10月2日,《纽约时报》特别报道了上海酒店的收费:“来自世界各国的观光客都涌入了这个飞速发展的城市,这里十几家服务层次不等的酒店常常爆满。其中,礼查饭店的服务水准与它在纽约的姐妹店相差不远,但结账方式却令人瞠目结舌,如果客人在前一天中午入住,第二天傍晚退房,虽然只在房间里住了30个小时,只需支付一天半的房费,但酒店却要求客人支付两天的房费”。

1877年10月2日,《纽约时报》特别报道“清国人是世界上最迷信的人,铁路的修筑和电缆的铺设触及了他们的迷信,他们将附近茅屋的失火等灾祸都归咎于铁路和电缆,他们认为铁路和电缆打扰了他们安葬在地下的祖先们休息。”

1877年10月2日,《纽约时报》特别报道:“铁路和电报线给清国人造成巨大困扰,尤其是电报线。天朝人民无法理解电报的工作原理,他们认为是洋人雇用了机敏无形的鬼神,在线路内来回穿梭,传递信息。如果在电报线附近什么地方发生了什么灾祸,立即就会有人造谣,说某个传信的邪神玩忽职守,从电线里跑出来,迷了路,导致祸事发生。谣言会引起骚乱,暴徒们会冲进机站,砸毁机器。有一次,因电报线附近有个人生病,一英里长的电报线在一夜之间被毁掉了。”

1877年12月24日《纽约时报》特别报道,“在上海滩,在许多小划子和平底帆船的船首都画有人的眼睛,它们的形状就像肯塔基州大钟乳石洞里那些著名的鱼。清国人用严肃的口吻解释了这些图案的作用,说这些眼睛可以确保船只看清前途,如果没有这些眼睛,必定会发生许多事故。为表示对清国风俗的尊重,许多在扬子江和其他清国水域航行的外国蒸汽船上也画上了这样的眼睛,以消除当地人对蒸汽船的抵触情绪。”

1886年8月7日,《纽约时报》报道:“一位清国商人身穿做工精致的绸缎花衣,坐在一辆光洁紧凑的四轮马车里,他穿的是时下巴黎最流行的服装,别以为他为了炫耀一直这样穿,事实上,清国人最近才开始追随外国的时尚。”

一位美国人在游记中这样描写清国的交通工具:“上海的码头上有一种随处可见的独轮手推车,坐这种手推车的乘客大多是清国的穷人。清国的富人们乘马车出门,他们用跑起来飞快的骏马拉车,他们还从加利福尼亚或其他地方进口了一些洋马,不过因为洋马不适应当地气候经常生病,所以多数人使用本地马。”

1886年8月7日,《纽约时报》报道:“两个穿的脏兮兮的清国人抬着一顶轿子,轿子是当地人习惯使用的‘交通工具’;街对面还有一排被当地人称为‘江北小车’的独轮手推车,这是清国最常见的脚力车。”

1890年辽阔的华北平原遭遇严重干旱,对这一事件的处理就像一场滑稽剧,生动说明了满清政府的衰落气象。关于光绪皇帝在这一滑稽剧中所扮演的角色,罗伯特·赫德写道:“皇上和朝廷……苦苦地祈雨,不但要下雨,而且要‘及时雨’!现在,他们又祈祷天晴,不过努力的程度好像不够!城市已是汪洋……街道皆成河渠——所有的庭院都成了游泳池,所有的房子都成了淋浴间。”——(美)斯特林·西格雷夫:《龙夫人——慈禧故事》

1894年12月13日《伦敦每日新闻》天津讯:把大清国说成是被抑制了气息的睡兽、如果将她吵醒将会非常危险的说法是多么地流行。商人们担心她有可能节制一部分利益来源而礼让三分;列强们(除了日本和俄国)阿谀奉承的态度又养成了这个国家的人夜郎自大的感觉,并一天天持续和发展下去。

外国记者眼中李鸿章还是一个“会吃的老寿星”:在一篇有关李的饮食的报道中提到“晚餐有燕窝汤、烤鸡、鱼翅和米饭,还有一杯淡葡萄酒。”“到了纽约后,他宴请美国客人,试图创造良好的中美关系,他知道我们美国有一句名言‘要想获取一个人的心,最好的方式就是先获取他的胃’。席间李鸿章上了道由芹菜、豆芽、肉和美味中国酱组成的菜,以满足中国主人和美国客人的双重口味。”美国客人吃饱喝足了,被等在门外的“娱记”们逮个正着。这些客人便添油加醋地海吹了一番。就这样,“李鸿章杂碎”便一鸣惊人地唱响美国,很快全美至少有不下三四千家杂碎店。

《纽约时报》1896年8月23日从英国发回的新闻中用了一个醒目的标题:“李鸿章已经起航了!”(也就是说“终于等到了!”就这几个字把美国人等不急了的心态全表达出来了。)报道的副题是:“这位伟大的中国政治家现在正在去美国的路上!”新闻报道中也提到了“那件著名的黄马褂”。

美国国会图书馆编辑的《美国故事》中有这样一段描写:“当李鸿章1896年8月到美国访问时,美国人列队街头,欢呼声一片,大家都希望能一窥这个重要访客和他那件著名的黄马褂。儿童们用黄色丝带将自己的自行车打扮得漂漂亮亮,以期引起这位贵客的注意。”

1896年《纽约时报》说:“当尊贵的清国宾客进入将军安息地时,场面非常感人。……他(李鸿章)很虔诚地站直了身体,用极其悲伤的声音低吟道:‘别了。’他的思绪回到17年前与将军亲切会晤的场面,当时他们相谈融洽,因为他与将军一样都曾为了拯救祖国而久历沙场。”……“这是李总督访问纽约期间最引人注目的一天,有50万纽约人目睹了他身着长袍代表国家尊严的形象。”

1896年,李鸿章在纽约访问时,他特地探望了格兰特的遗孀朱莉娅。朱莉娅设宴款待李鸿章。朱莉娅即把丈夫的手杖立于台上,向出席者讲述了丈夫与李鸿章的交往和友谊,也和盘托出这根手杖的故事。然后,朱莉娅面向大家说:“今天适逢李先生来访,故特恳问大家:诸位是否同意把这根手杖转赠给李先生?”她说罢,满堂的出席者一致鼓掌赞同。于是,朱莉娅当众双手举杖,奉赠给李鸿章。李鸿章深受感动,回国后,视同至宝,须臾不离身。

1900年,东交民巷的法国邮政局是当年使馆与外界联系的唯一通道,从这里不断发出的求救电报使欧美各国惊慌不已。6月初,《泰晤士报》发表来自北京记者的"紧急呼唤",作者正是特派记者莫理循。莫理循寥寥数字的求援电报在国内引起强烈反响,在当时其作用超过了"任何一个由外国使团冥思苦想出来的政治措施",成为英国政府派遣远征军的重要因素。

1903年8月5日,我首次到中国宫廷觐见那天,我们在美国公使馆准时起床,因为从京城到颐和园坐车要走整整3个小时,而准时是东西方君主共同遵守的礼仪。我们觐见的时间是10点半,皇太后的肖像定于11点钟开笔;时辰与月、日一样,都是经过反复查考历本、再三斟酌之后方才选出的,这一刻开始绘制皇太后陛下的画像被认为是大吉大利。——(英)凯瑟琳德•卡尔《禁苑黄昏》

我们是10点一刻到的,所以过了一些时候太后和皇上才出现。他们进来时简简单单,不事喧哗。我是注意到一阵突如其来的静默之后才觉察出来的,赶忙回过头去看,就见一位娇小可爱的贵妇人满面笑容,十分友好地招呼康格夫人。裕庚夫人母女中有一个悄悄说了声“皇太后陛下”。——(英)凯瑟琳德•卡尔《禁苑黄昏》

1906年11月18日,《纽约时报》报道了清朝的法律:“《大清律法》十分独特,处罚相当重,非同寻常。几个月前,上海郊区一名清国抢劫犯被裁决‘站笼处死’,被关进站笼中,头伸出笼外,脖子卡在洞中不能动弹。然后每天从其站立的石头堆里取走一枚石子,直到其颈项被笼口勒紧,窒息而死。还有一种死刑叫‘凌迟’,就是将犯人身上的肉一片一片割下,令犯人痛不欲生。”

在领略过夏威夷的美丽和日本的妩媚之后,再看被称为“冒险家乐园”的上海感到了困惑:“十分新的事物和十分旧的事物形成鲜明对照,环境丑恶不堪,各国来投机的人吵吵嚷嚷地操着不同的语言,人们直言不讳地宣称金钱就是一切,这种俗不可耐的现象使我感到迷惑诧异。”——[美]埃德加·斯诺著,宋久、柯楠、克雄译:《复始之旅》,《斯诺文集I》第17页

在《中国洪水纪实》结尾处说:“我到中国已经好几个月了,我爱她,同时也深深地为她感到悲哀。我在中国看到如此深重的苦难,其中有许多渗透到我的血液里了。”——[美]埃德加·斯诺著,宋久、柯楠、克雄译:《复始之旅》,《斯诺文集I》第17页

毛泽东在1938年接受一名德国记者采访时表达了对斯诺的感激:“当我们被整个世界遗忘的时候,只有斯诺到这里来认识我们,并把这儿的事情告诉外面的世界。所以我们将永远记住斯诺对中国的巨大帮助。”——《毛泽东和斯诺之间的真诚友谊》,《人民日报》1982年2月15日。

美国的亚洲学专家欧文·拉铁摩尔(OwenLattimore)受美国罗斯福总统的委派,再度来到中国,出任抗日战争期间蒋介石的私人政治顾问。他在回忆录中曾这样写到1934年前后他在北平的观感:像那时生活在北平的许多其他外国人一样,我越来越感到沮丧。我认为,我们在北平认识的少数几个中国知识分子似乎非常无能。他们所能想到的就是:“为什么美国人不能采取行动制止这种局势呢?”或者“为什么英国人不能呢?”等等。他们对自己缺乏信心。至于被蒋介石控制的在北平为他效劳的军界和政界人士,他们认为当务之急是镇压共产党,认为镇压了共产党才能抗日。包括我们自己在内的许多外国人的反应是:“为什么国共两党不能摒弃分歧,携手保卫自己的国家?一旦他们有了一个自己的祖国,就可以解决彼此的政治分歧;但是,为什么在祖国遭到侵略时要打内战呢?”(《欧文·拉铁摩尔回忆录》,第43页)

1929年8月3日《纽约时报》的社论:胡适博士是当代中国最优秀、最具建设性的领袖人物之一。其智慧,实在是远胜于他在政界的同龄人。正因如此,国民党对他的抨击,及要求对他作出惩戒的举动,意义非比寻常。他本是一个哲学家,杰出,富有勇气,思想及言辞坦诚,大部分时候超然于政治之上。作为中国“新文化运动之父”,他只兢兢于使中国人的思想及教育体系现代化。他之受到谴责,非关个人有政治野心,只因他敢于直抒胸臆,指出国民党治下之中国,并非如该党向外部世界所描绘的那样,纯然是一片玫瑰色。对那些打着已故孙逸仙博士之名的经济理论,他特别质疑了其正确性。他之有罪,不是罪在见解不同,是罪在道出了真相。

简笔浮世绘

皇城无间道

中外争霸赛

记者看中国

作秀也浪漫

面孔俱乐部

紫禁城内乱

近代教育

经济总动员

全民放话网